«Bringt ein Lied, ein Lachen oder ein Dilemma mit!»

Die Topografie Berns als sieben Meter langer Stoff, aber auch Strassenhunde, die unregulierte Zonen der Gesellschaft bewohnen: Die Kunsthalle-Ausstellung «Punya 2.0» lädt dazu ein, verschiedenste und gegensätzliche Territorien der Wahrnehmung «on site» zu erkunden. Das Publikum ist aufgefordert, die eigene Befindlichkeit mitzubringen. Oder ein Lachen. Mit der Gruppenausstellung verabschiedet sich Kunsthalle-Direktorin Kabelo Malatsie vom Berner Haus.

Was bedeutet «Punya»? Kabelo Malatsie, die Direktorin der Kunsthalle und Kuratorin der Ausstellung «Punya 2.0» schmunzelt und meint dann, dass es ein Wort sei, das sie nicht übersetzen wolle, das nichts Besonderes bedeute. Oder eben alles. «Punya steht für meine kuratorische Praxis», sagt sie.

«Normalerweise kuratiere ich langsam. Ich will und muss mich einlassen können.» Es bedeute für sie mehr, als das Werk einer Person aufzubauen oder stimmig an die Wand zu hängen. Kuration sei ein dialogischer, meist längerer Prozess, in den sie mit den Kunstschaffenden eintrete, sagt sie. 2018 konzipierte Kabelo Malatsie im Museu d’Art Contemporani de Barcelona eine Ausstellung, bei der das Konzept «Punya» seinen «ersten Moment» hatte, wie sie es nennt. Sie habe damals zu ihrer eigenen Weise zu kuratieren gefunden.

Sie steht im Foyersaal der Kunsthalle, als sie das sagt, und wir befinden uns gleichzeitig bereits mitten in der Ausstellung, die sich zwei Tage vor der Vernissage noch im Aufbau befindet. Quasi den Einlass macht die textile Arbeit von Nyakallo Maleke: Ein etwa 40 Zentimeter cm schmales, an die sieben Meter langes, graues Stoffband, angebracht auf eine feste Unterlage, liegt auf dem Granitboden.

Der grüne Sportplatz an der Aare

Darauf eine Stickerei, die einer Landkarte ähnelt. Sie entstand innerhalb von acht Tagen vor Ort, wirklich «on site», wo die Arbeit nun ihr Publikum erwartet. Die 1993 geborene südafrikanische Künstlerin Maleke entwickelt ihre Kunst aus dem Zeichnen heraus und weiter. So erinnern auch mit anderen Medien erstellte Arbeiten, wie ebendiese Stickerei, an Zeichnungen. «Grounds for Speculation» nennt sich die Arbeit stimmigerweise. Darauf hielt sie die topografischen Erinnerungen und Bewegungseindrücke fest, die sie während ihres Aufenthalts in Bern gewann. Sie arbeitete damit mit Faden, Stoff und festen Objekten. Ist darauf der grüne Sportplatz an der Aare zu erkennen, der fast zu Füssen der Kunsthalle liegt?

Und ist das braune Stoffdreieck eine Darstellung des Bergpanoramas, das bei klarem Wetter beim Gang über die Kirchenfeldbrücke am Horizont leuchtet? Die Arbeit erschliesst sich über die eigene Erschliessung des Orts und der Situation.

Kabelo Malatsie meinte einst gegenüber der BKa, sie wolle Kunst zeigen, die erkundet, wie wir die Welt sehen, wie wir uns in ihr bewegen, sie bewohnen, sie verkörpern. Das tun die versammelten Arbeiten von «Punya 2.0.» in der Tat. Und dies in medialen Formen und Formaten, die sich im Randbereich von Kunst, Alltagskultur und reiner Dokumentation und halb beteiligter, halb unbeteiligter Beobachtung der Gegenwart situieren.

Spuren und Pigmente

Vertreten ist etwa auch der ghanaische Fotokünstler Eric Gyamfi mit der eigens für die Ausstellung entstandenen Arbeit «Walking Through Bern on a new day». Er sammelte dazu lokale Pflanzen und schuf mit ihren Bestandteilen Fotogramme auf Glas und Holz, die mit hybriden, digitalen und analog-chemischen Verfahren experimentieren. Auf den Tableaus sind ihre organischen, Rorschach-Test-symmetrischen Spuren abgebildet. Gleichzeitig benutzt Gyamfi deren Pigmente und chemischen Bestandteile zur Bildgebung.

Wie Wissenschaft, Ortsgebundenheit, Zeit und Kunst ineinander übergehen als Wahrnehmungsmodi, das war bereits Thema in Malatsies Kunsthalle-Ausstellung «Body. Machine. Location» im Frühjahr 2023, die Bild-Ton-Raum-Arbeiten der kenianischen Künstlerin Jackie Karuti versammelte.

Damals thronte eine turmartige Skulptur im Foyersaal. Aus Wanderstöcken, prothetischen Geräten von Nomaden geschichtet, verwies die Installation auf das schrittweise Durchmessen der Welt.

Die Kunst und sich lassen

Kunst, die in die Nähe anderer Wissensordnungen und Erfahrungsmodi rückt: ein kontinuierliches Interesse von Kabelo Malatsie. «Politics and Arts of Knowledge», oder Ökonomien und Mittel der Wahrnehmung, könnte man diesen kuratorischen Anreiz nennen.

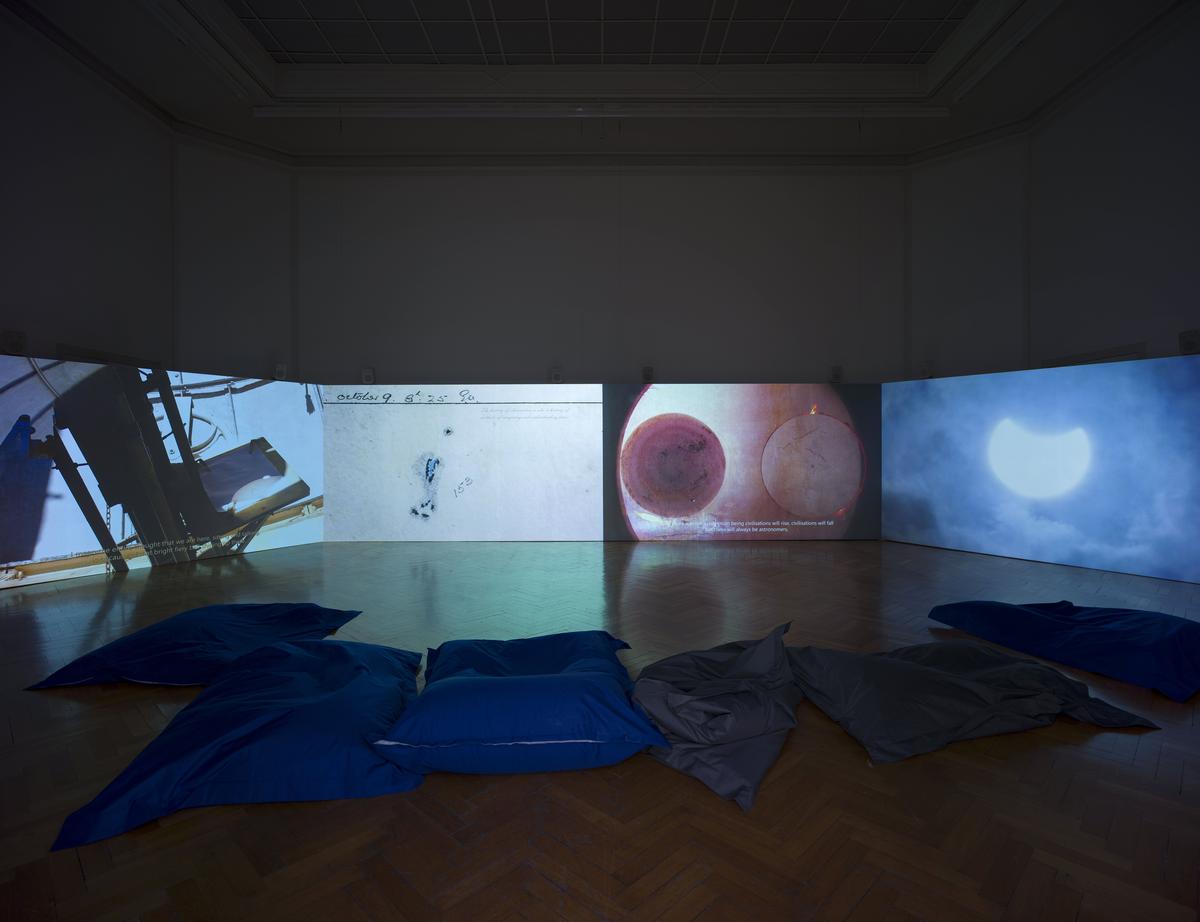

Die 4-Kanal-Videoinstallation der indischen Künstlerin Rohini Devasher im Hauptsaal, «One Hundred Thousand Suns» fragt so nach dem, was die wissenschaftliche Beobachtung von Himmelskörpern erschliesst und zugleich ausschliesst, indem sie Subjektivität und Ästhetik nicht zulässt. Die Raum einnehmenden Bildschirme platzieren unterschiedliche Botschaften nebeneinander.

Es muss nicht unterschlagen werden: Die hier versammelte Kunst verlangt vom Publikum einen gewissen Fundus an Theorie. Und die Bereitschaft, den eigenen Empfindungen ebenfalls «on site» Raum zu geben. Also, vor allem Präsenz. Die Kunst wirkt, wenn man sich und sie lässt. Dann passiert wirklich viel und Spannendes.

Kabelo Malatsie selbst nennt ihre Arbeit eine «Holding Practice», die nicht nur das Zeigen der Kunst, sondern den ganzen infrastrukturellen und organisatorischen Prozess umfasse und offenlege. Künstler*innen einzuladen bedeute, dies alles zu reflektieren, Gender, Class, Race, Sprache, Papiere, ja gar «darüber nachzudenken, was in meiner Arbeit unnötig ist.»

Eine Praxis des «Haltens» sei eine «Praxis, die hält, die sich in der Art und Weise, wie sie hält, verändert; die das hält, was sich immer verändert.»

Die Praxis des Haltens

«Punya 2.0.» ist die letzte Ausstellung, die Kabelo Malatsie für und in der Kunsthalle konzipiert. Sie verlässt das Haus nach nur zwei Jahren und kehrt nach Kapstadt zurück.

Und wie war und ist das für sie, hier in Bern, die Praxis des Haltens? Der Ort, die Performance, die Situiertheit: Was bedeutet es, als Südafrikanerin in Bern zu kuratieren?

Kabelo Malatsie wiegelt ab. Sie mag die Idee nicht, eine spezifisch «nicht-europäische» Perspektive in die Kunsthalle gebracht zu haben. Die Kunsthalle, Harald Szeemann, die Kunst, für die er steht, die waren und sind für sie prägend. Bereits für ihre Masterarbeit hatte Malatsie das Berner Haus aufgesucht.

Und: «Meine eigene künstlerische Sozialisation ist ja auch kolonial geprägt.» Sie wisse darum nicht, ob sie anders kuratiere als «weisse» Kurator*innen, zu oberflächlich seien diese Kategorien. Eher seien es Fragen nach der politischen Struktur von Gesellschaften und deren Kunst, die nicht-europäische Kunst womöglich anders beantworte.

Zonen der Wildheit

Ein Beispiel dafür sind die in «Punya 2.0» gezeigten Hundeporträts des 2019 verstorbenen, südafrikanischen Künstlers David Koloane. Eines davon ist im Foyersaal der Kunsthalle zu sehen. Die dreiteilige Bilderserie aus dem Jahr 2005 zeigt streunende Hunde. Die Tiere sind nicht domestiziert und immer davon bedroht, eingefangen zu werden. Von den Malereien geht eine latente Bedrohung aus. «Die Strassenhunde bewohnen eine Art unregulierte Zonen der Gesellschaft. Wo, in welchen Ländern und Regionen existieren solche Bereiche der Wildheit? Und was bedeutet es für eine Gemeinschaft, dass es dieses wilde, in seiner Wildheit bedrohte Leben gibt? Und was heisst es, diese Abweichung von Konformität und Gezähmtheit, zu tolerieren? Welche Macht und Kontrolle schliesst das ein und welche aus?»

Ist «Punya 2.0» so etwas wie das «Abschiedsgeschenk», das sie Bern hinterlässt?

Kabelo Malatsie fühlt sich nicht wohl mit der Vorstellung. Sie mache hier kein retrospektives Best-of ihrer eigenen Kurationspraxis, meint sie. Das klinge für sie zu abschliessend. Die Ausstellung sei einfach eine Weiterführung, ein Weiterlernen, ein Mitnehmen.

Ein Hilfsmittel für Überschwang

Ein Mitnehmen auch von dem, was das Publikum mitbringt. Und vielleicht ist das auch Unvoreingenommenheit. Oder, wie es im Begleittext steht, den Kabelo Malatsie zur Ausstellung schrieb, und der sich direkt an die Besucher*innen wendet: «Bringt eine Geschichte, eine Referenz, ein Lied, ein Lachen, ein Dilemma, eine Strategie, ein Hilfsmittel für überschwängliche Momente mit.»

Es ist schade, dass Kabelo Malatsie Bern und die Kunsthalle verlässt. Man hat sich erst gerade mit ihrer Praxis, das Vertraute etwas ungewohnter zu machen, vertraut gemacht. Warum sie geht, liegt womöglich auch am Spagat zwischen Kuration, Mutterschaft und dem Leben auf zwei Kontinenten, sie will sich selber aber nicht explizit dazu äussern.

Ihre «Holding Practice», die zum Mitbringen einlud, die das Publikum überraschte, die manchmal forderte und die es selbst zur «site» der Kunst machte, sie hat zum Ort und seiner Geschichte gepasst.

// Kunsthalle Bern

Di.-Fr., 11-18 Uhr, Sa.-So. 10-18 Uhr

Ausstellung bis 14.4.