Das «Dune»-Fieber bricht aus

Im März stürmen Sandwürmer, epische Musik und irrsinnige Regisseure die Leinwände der Berner Kinos. Bei Quinnie nimmt Denis Villeneuves zweiter Teil seiner bildgewaltigen «Dune»-Verfilmung auf den Wüstenplaneten mit, wo sich der junge Herzog Paul den dort einheimischen Fremen anschliesst. Auch das Kino Rex und das Kino Lichtspiel reiten die Dünenwelle: Neben David Lynchs Buchverfilmung von 1984 zeigen die Kinos die Doku «Jodorowsky's Dune». Sie erzählt die Geschichte eines grössenwahnsinnigen Filmemachers, dessen gescheiterter Film das Science-Fiction-Kino für immer verändern sollte. Eine filmwissenschaftliche Vorlesung gibts dazu.

Er löste vor drei Jahren einen regelrechten Hype aus, Denis Villeneuves «Dune: Part I». Es war auch ein grosser Brocken für Hollywood: 165 Millionen Dollar kostete er. So viel Geld hatte Villeneuve, Regisseur von «Sicario» (2015), «Arrival» (2016) oder «Blade Runner 2049» (2017), noch nie für einen Film in die Hände gekriegt. Die Stars der Stunde Timothée Chalamet und Zendaya, futuristische Anzüge, die den eigenen Schweiss zu Trinkwasser recyclen und Bilder von riesigen Sandwürmern: Das wollten viele sehen.

Krieg um das Spice

Auch der erste Band der Roman-Hexalogie des US-amerikanischen Autors Frank Herbert von 1965, auf dem der Film basiert, wurde wiederentdeckt. Ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur, der nach Herberts Tod von seinem Sohn weitergeführt wurde.

Buch und Film spielen im 11. Jahrtausend, in einer intergalaktischen Feudalgesellschaft. Die bewohnten Planeten sind unter Adelshäusern aufgeteilt. Im Mittelpunkt der komplexen Handlung befindet sich der junge Herzog Paul Atreides, der mit seiner Familie und deren Gefolge auf Befehl des Imperators den Wüstenplaneten Arrakis besetzt. Nur dort gibt es das Spice, eine wertvolle Ressource, die neben ihrer psychoaktiven Wirkung das sichere interstellare Reisen ermöglicht. «Dune» erzählt, wie die Kontrolle über das Spice zum Konflikt zwischen den Adelshäusern führt. Und von der Entwicklung Pauls vom Adeligen mit Zukunftsvisionen zum problematischen Messias der Bevölkerung auf dem Wüstenplaneten, der Fremen.

Ein visuelles Erlebnis

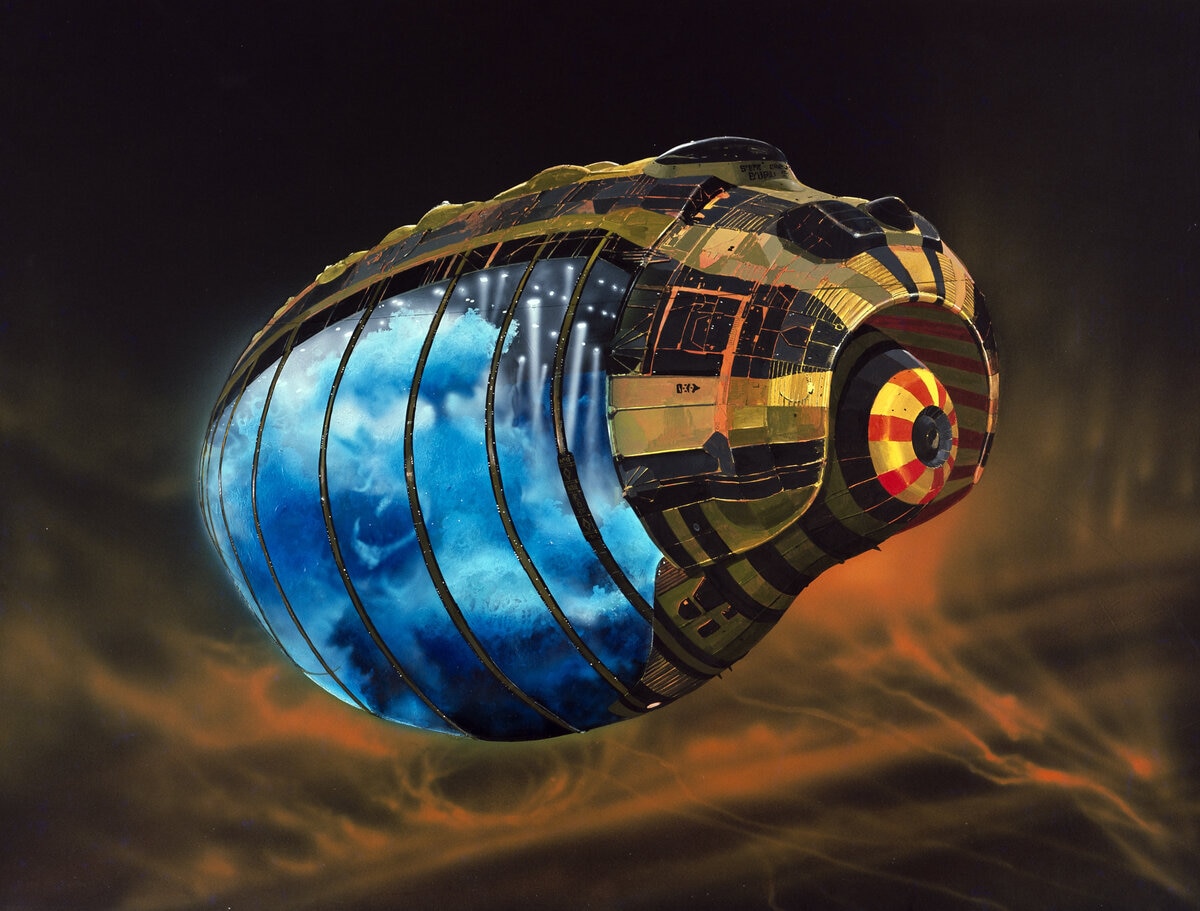

Obwohl in «Dune: Part One» nicht alles genau wie im Buch erklärt wird – einige Dinge muss sich die Zuschauerin selbst zusammenreimen – begeistert er mit dieser Dünenlandschaft, in denen der Sandstaub im Wind wie Kristalle reflektiert. Demgegenüber steht die brutalistische Architektur der Adeligen. Und wirklich ästhetische, massive Raumschiffe. Schon nur eine simple Landung wird in Kombination mit dem Hans-Zimmer-Gedröhne zur epischen Szene. Auch wer sich mit keinem der Archetypen identifiziert, kann sich von der Bildgewalt und schweren Stimmung hinreissen lassen.

Visuell schön verspricht nun auch der zweite Teil des Films über Macht, Religion und Ökologie zu werden, der dieser Tage in die Berner Kinos kommt. Er erzählt die zweite Hälfte des ersten Buchs. Nach der Flucht von Paul und seiner Mutter in die Wüste schliesst er sich den Fremen an und wird unter anderem lernen, einen 400 Meter langen Sandwurm zu reiten.

Von Villeneuve zu Lynch und Jodorowsky

In Bern ist aber nicht nur der neue Blockbuster zu sehen. Zeitgleich beschäftigen sich das Kino Rex und die Kinemathek Lichtspiel intensiver mit «Dune» und seiner Rolle in der Filmgeschichte. Sie zeigen David Lynchs Verfilmung von 1984, die näher an der Buchversion ist und über lange Dialoge erzählt, was Villeneuve übers Bild transportiert. Lynchs «Dune» war bei Publikum und Kritiker*innen ein Flop, und ist mit den maskenartigen Kostümen leider nicht gut gealtert. Autor Herbert hingegen soll die Interpretation sehr gefallen haben.

Noch spannender ist jedoch ist die «Dune»-Verfilmung, die das Science-Fiction-Kino für immer revolutionierte – und die es gar nie gab: 1976 plante der Chilene Alejandro Jodorowsky («El Topo», 1970 oder «Montana Sacra», 1973), das Buch, das er selbst gar nie gelesen hat, zu verfilmen. Den Filmemacher, der bei Dreharbeiten auch mal unter Drogeneinfluss stand, überkam der Grössenwahn: Namhafte Künstler sollten die Welt von «Dune» designen, darunter kein Geringerer als Sci-Fi-Illustrator Chris Foss, Comiczeichner Jean Giraud aka Moebius oder der Bündner Künstler HR Giger. Ein Geniestreich, denn bis anhin war es gang und gäbe, dass Filmstudios das Worldbuilding übernahmen. Giger etwa entwarf Ufos, die einem riesigen Mutterleib ähnelten und einen Kopf hatten, dessen Ähnlichkeit zu seinem späteren ausserirdischen Monster in «Alien» nicht zu leugnen ist.

100 000 Dollar pro Stunde für Dalí

Pink Floyd, Tangerine Dream oder Magma sollten für je einen Planeten den Soundtrack liefern. Für die Hauptrolle des Paul sah Jodorwsky seinen eigenen Sohn vor. Sonst war er auch bei der Besetzung nicht gerade bescheiden: David Carradine, Mick Jagger, Udo Kier und der surrealistische Maler Salvador Dalí (der 100 000 Dollar pro Stunde verlangte, denn ihm gefiel die Idee, der bestbezahlte Schauspieler Hollywoods zu sein), sollten unter anderem mitspielen. Noch keine Szene war gedreht, da hatte Jodorowsky bereits so viel Geld für seinen Film ausgegeben, dass ihm die Produzenten den Hahn zudrehten. Jodorowksy konnte seinen Film nie realisieren.

Gescheitert – und trotzdem revolutionär

Der Dokumentarfilm «Jodorwskys Dune» (2013) erzählt mit Interviews auf sehr unterhaltsame Weise die irrwitzige Geschichte dieses Films und von seiner Bedeutung für das Science-Ficiton-Kino. Denn die Motive aus den Designs und Konzepten fanden sich in etlichen späteren und wiederum bahnbrechenden Filmen wieder (und in Comics). In der «Star Wars»-Reihe oder in «The Fifth Element» (1997) – und ganz besonders in Ridley Scotts «Alien» von 1979. Der nie umgesetzte Film dürfte als Inspiration für viele weitere Filmschaffende gedient und das eine oder andere billige Kostüm von der Leinwand verdrängt haben.

Sein «Dune»-Programm ergänzt das Kino Lichtspiel übrigens mit einer Vorlesung von Simon Spiegel. Der Filmwissenschaftler erzählt unter dem Titel «Unverfilmbar – was heisst das?» von faszinierenden Science-Fiction-Meisterwerken, die scheiterten und dennoch in die Filmgeschichte eingingen.

«Dune: Part Two» : ab 29.2. bei Quinnie

«Dune Marathon» : CineClub, Bern. Sa., 2.3.

- «Dune: Part I»: 16 Uhr

- «Dune: Part Two»: 20 Uhr

Vorlesung «Unverfilmbar – was heisst das?» von Simon Spiegel :

Kino Lichtspiel, Bern. Mi., 13.3., 18.15 Uhr

«Dune» (1984):

- Kino Lichtspiel, Bern. Mi., 13.3., 20 Uhr

- Kino Rex, Bern. Mo., 18.3. 18 Uhr und Mi., 20.3. 20 Uhr

«Jodorowksys Dune»:

- Kino Lichtspiel, Bern. Mi., 27.3., 20 Uhr

- Kino Rex, Bern. Mo., 1.4., 18 Uhr und Mi., 3.4., 20 Uhr