Phallische Frauen und falsche Gebisse

Mit «Carol Rama. Rebellin der Moderne» zeigt das Kunstmuseum Bern eine grosse Retrospektive der Avantgarde-Künstlerin aus Turin, die Lust, Wahn und Wut feierte. Die Ausstellung zeigt auch ihre politische Seite.

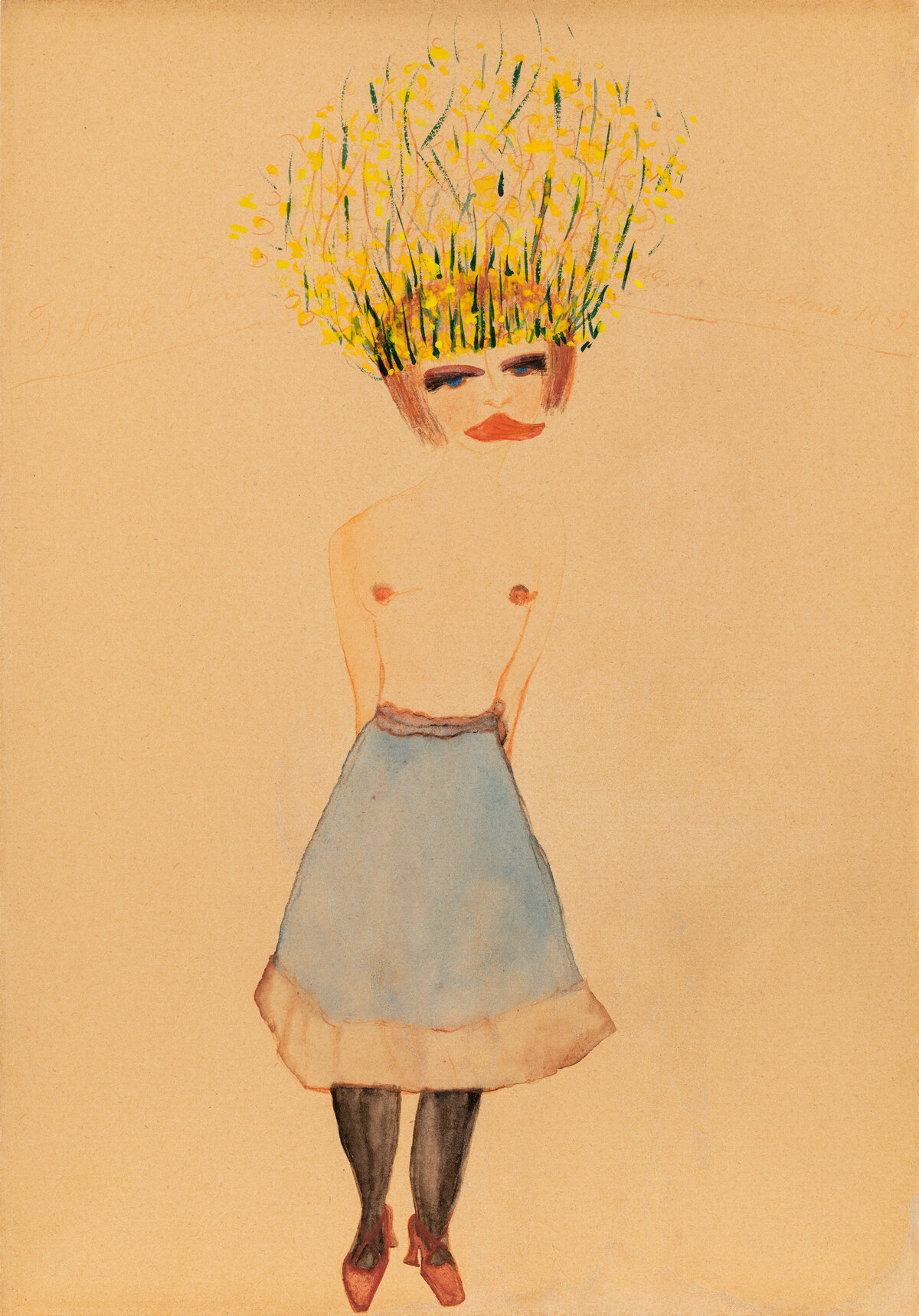

Carol Rama befand sich nie auf der sicheren Seite. Zu explizit waren Ramas frühe Aquarelle von verstümmelten, hospitalisierten Frauen mit entblösstem Geschlecht und leuchtendroten Zungen, denen auch amputierte Beine, Rollstühle und Fixierbetten die Lust nicht stahlen. Was diese knapp 20-Jährige zu Beginn der 1940er-Jahre in Zeichnungen wie «Appassionata» oder «Marta» (hier erleichtert sich eine unförmige Frau aufs Genüsslichste) aufs Blatt brachte, überforderte die (männliche) Kritik.

Penisse, Vulven, Zungen, Stilettos

Lange ging man uneins, ob man es hier mit weiblichem Wahn oder doch ziemlich genialer Kunst zu tun hatte. Eine Frau, die derart phallische Madonnen und Medusen malte, die ihre Leinwände mit Penissen, Vulven, Zungen, roten Stilettos und kullernden Augen übersäte; eine Frau, die zurückgezogen und doch bestens mit Kunstwelt und Intelligenzia vernetzt in einer dunklen Dachwohnung an der Via Napione Nummer 15 in Turin lebte und sich mit Fetischobjekten umgab: Das konnte nicht gesund sein. Man schrieb die skandalöse Devianz den Besuchen der jugendlichen Carol Rama in der Psychiatrie zu, in der die gutbürgerliche Mutter zeitweise behandelt wurde. Oder dem frühen Suizid des Vaters, der sich Anfang der 1940er-Jahre das Leben nahm, nachdem seine Gummireifenfabrik in Konkurs gegangen war. Der Wahnsinn, er war ein bestimmendes Thema in ihrer Kunst: «Der Wahn steckt in uns allen. Offen oder weniger offen sind wir alle wahnsinnig.»

Ihr Werk und sie selbst wurden oft psychoanalysiert, nur um ihre provokante Persona im nächsten Moment wieder als surrealistisch-feministisches Gesamtkunstwerk zu feiern. 1945 wurde eine erste Einzelausstellung der Künstlerin von der Polizei als sittenwidrig geräumt, der Vatikan stiess Carol Rama gar vom Schoss der Kirche.

Exzentrische Heilige

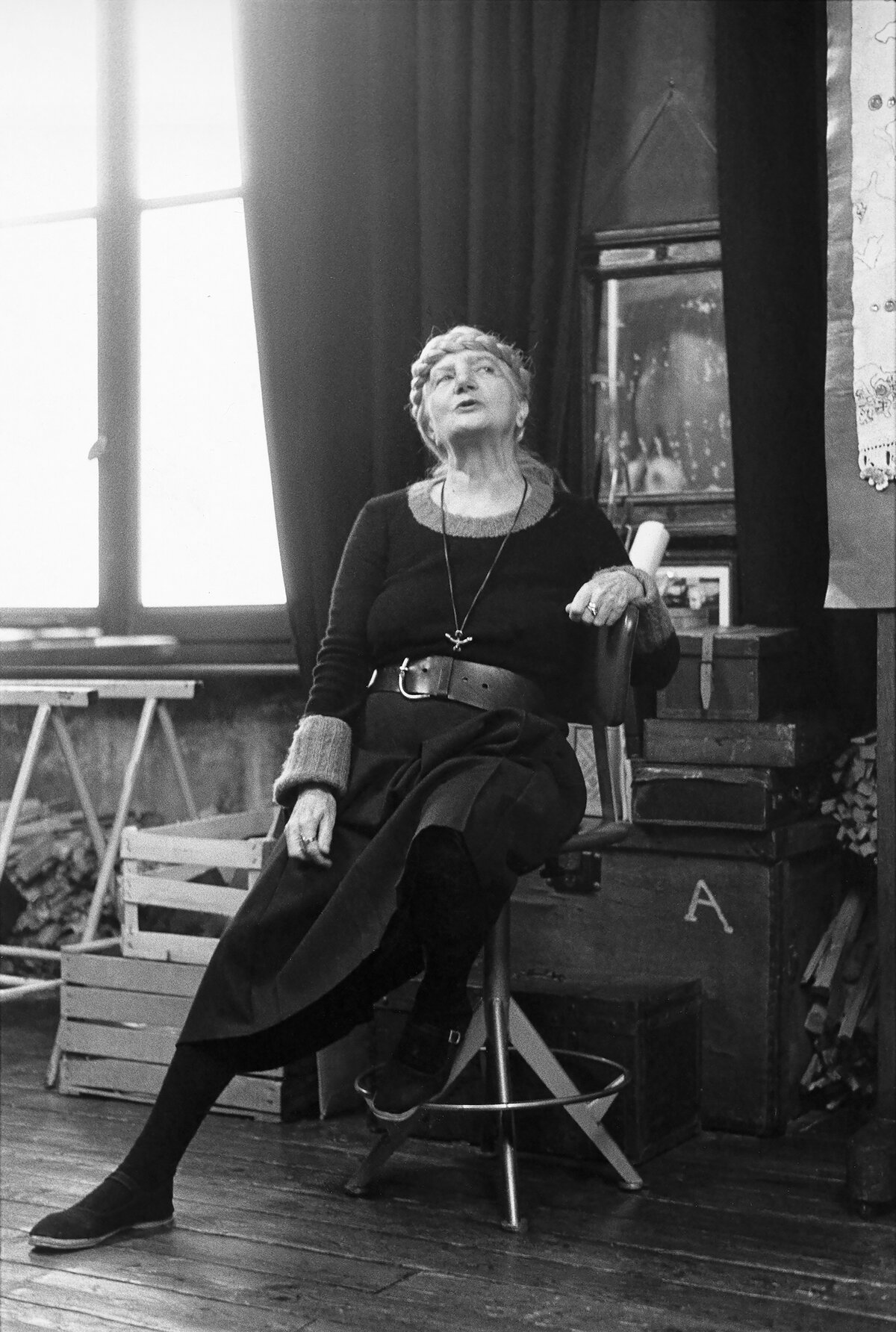

Die italienische Vogue hingegen liess es sich nicht nehmen, Carol Rama mit zum Kranz geflochtenem Haar in ihrer obskuren Wunderkammer abzulichten – ganz in der Manier einer exzentrischen Heiligen, inmitten ihrer Kultgegenstände. Fame gab es auch in der Kunstwelt. 1948 war ihr Schaffen erstmals Teil der Biennale in Venedig, ab den 1970er Jahren verband sie eine langjährige künstlerische Freundschaft mit Man Ray, der sie für kurze Zeit in die USA holte, und auch mit Andy Warhol verstand sie sich. 1980 nahm Carol Rama an der legendären Mailänder Schau «Die andere Hälfte der Avantgarde» an der Seite von Meret Oppenheim teil. 2003 erhielt sie, 85-jährig, den goldenen Löwen für ihre Kunst. Viel zu spät, wie sie selbst ziemlich irritiert befand. Und an der Biennale 2022 war Carol Ramas Werk, sieben Jahre nach ihrem Tod 2015, Teil der zentralen Ausstellung «Milch der Träume. Der Surrealismus der Frauen.»

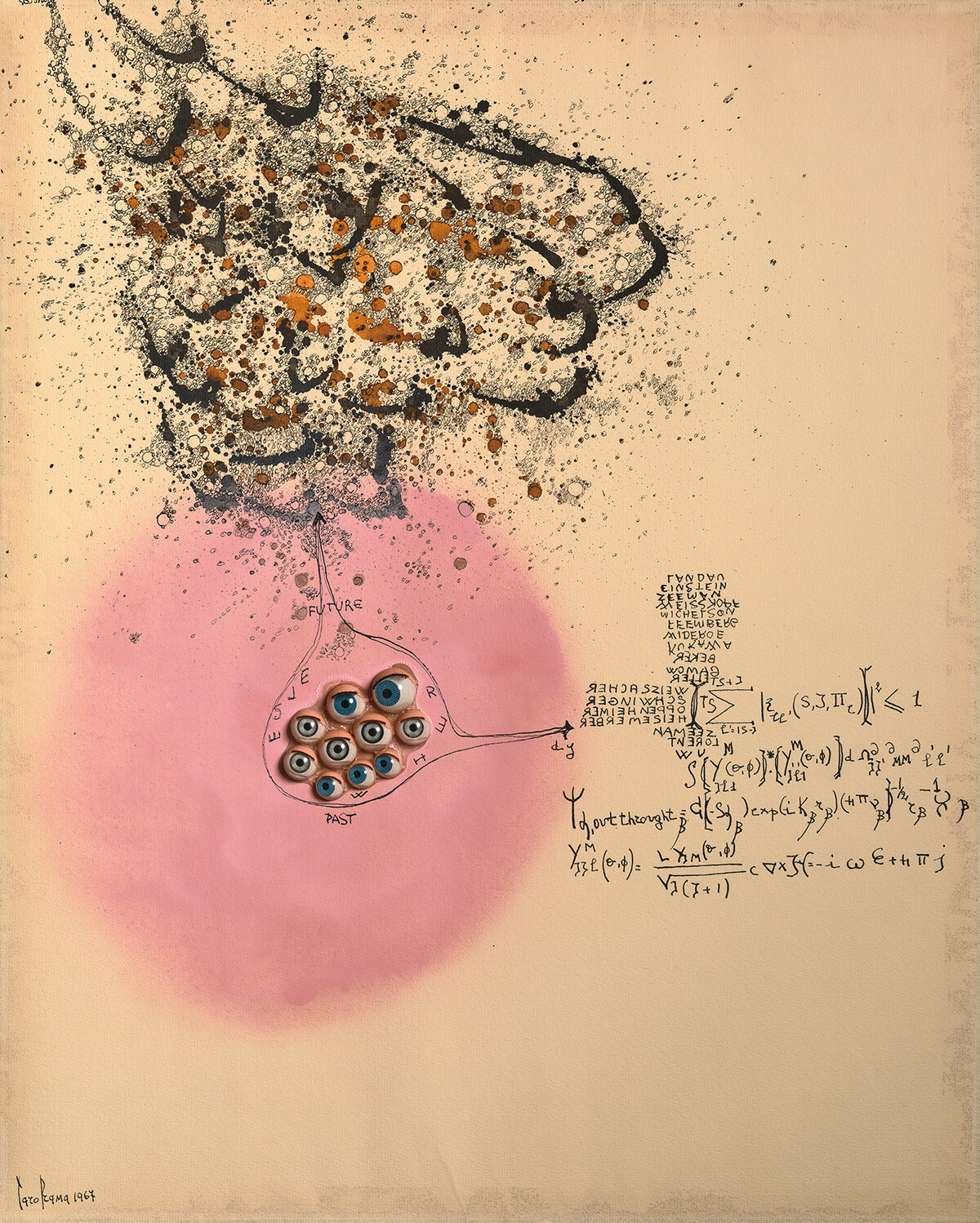

Nun gelangt Carol Ramas Lebenswerk in einer grossen Retrospektive nach Bern. Im Anschluss an die Ausstellung in der Frankfurter Schirn zeigt das Kunstmuseum Bern mit «Carol Rama. Rebellin der Moderne» Werke aus sieben Jahrzehnten. Gut 100 Arbeiten sind zu sehen. Das Ganze beginnt mit einer Peepshow für Kunstaffine: Ganz der abgedunkelten Atelierkammer voller Fetische nachempfunden, in der Carol Rama sich und ihre Kunst inszenierte, zeigt ein Raum die expliziten Zeichnungen und Objekte, für die Rama am bekanntesten ist. Der weitere Parcours folgt der Chronologie und zeigt die Entwicklung in Ramas Kunstschaffen. So gehören zunehmend abstrakte Arbeiten zum Œuvre der Künstlerin. Auf die Porträts in Aquarell und Öl der 1940er-Jahre folgte eine Zeit der Collagen und Bricolagen, in der Rama auch Alltagsgegenstände auf die Bilder applizierte. Während die Leinwände der 1940er-Jahre als Bühnen einer zweidimensionalen Inszenierung wirken, durchbrach Rama nun die Oberfläche, indem sie das Material mit Nadel, Faden und allerlei Fundstücken durchwirkte.

Und dies, noch bevor die Arte Povera im Turin der 1960er Jahren das Zufällige zum Prinzip erhob. Im Gegensatz zur weichen und ungefähren Kunst einer Marisa Merz, die zurzeit ebenfalls mit der Ausstellung «Ascoltare lo Spazio» im Kunsthaus vertreten ist, blieb Rama auch in der Phase der Improvisation explizit und provokant. Sie arbeitete mit Gebissen, mit Prothesen, Scheren oder Schaufeln.

Gräuel des Vietnamkriegs

Livia Wermuth, die die Ausstellung in Bern kuratiert, will aber auch die politische Dimension von Ramas Kunst herausarbeiten, die leicht hinter dem erotischen Skandalfaktor übersehen werden kann. Denn Rama setzte sich zeitlebens mit der (post)faschistischen Gesellschaft Italiens auseinander, sie existierte schliesslich selbst innerhalb (und ausserhalb) ihrer Restriktionen und Disziplinierungen. In den 1950er-Jahren schloss sie sich dem Movimente Arte Concreta an, einer eher kurzlebigen Kunstrichtung, die auf den Realismus des Faschismus mit Abstraktion reagierte. Ab den späten 1960er-Jahren dann schuf sie Bildserien, die auf die Gräuel des Vietnamkriegs verweisen.

Man darf gespannt sein, wie es der Ausstellung gelingt, kuratorisch dem voyeristischen Sog der phallischen Frauen und den fetischisierten Körperteilen der frühen Schaffensjahre zu entkommen, und diese andere, diese politische Carol Rama zu zeigen. Doch Carol Rama war immer beides: zu Lust und Provokation hingezogen – und vom Morbiden und Zerstörerischen getrieben, das von Krieg und Gewalt ausgeht. Beides ist in den «Gomme» zu spüren. In den 1970er- und 1980er-Jahren arbeitete und malte Carol Rama mit Gummireifen. Der monochrone, dunkle Abrieb des Gummi verleiht der Leinwand eine ledrig-animalische Sinnlichkeit, manchmal plättete sie die Reifen aber auch zu seltsamen Wandbehängen. In diesen Abstraktionen wohnt eine irritierende Erotik inne, die ins Abgründige kippt. Es könnte auch verbrannte Haut sein.